Lebensweg des Pioniers der Großsendertechnik Werner Buschbeck

Dr. Ing. Dr. Ing. e.h. Werner Buschbeck, geboren 1900 in Prag, studierte in München bei Prof. Dieckmann und begann 1923 in der aufstrebenden Firma Telefunken in Berlin seine Karriere.

Um das Jahr 1906 wurde in USA und Österreich unabhängig voneinander die Elektronenröhre als signalverstärkendes Element erfunden. Telefunken kaufte das österreichische Patent von Robert von Lieben und entwickelte in den folgenden Jahren die Röhre zu einem leistungsfähigen und unentbehrlichen Bauteil nicht nur für die Sendertechnik.

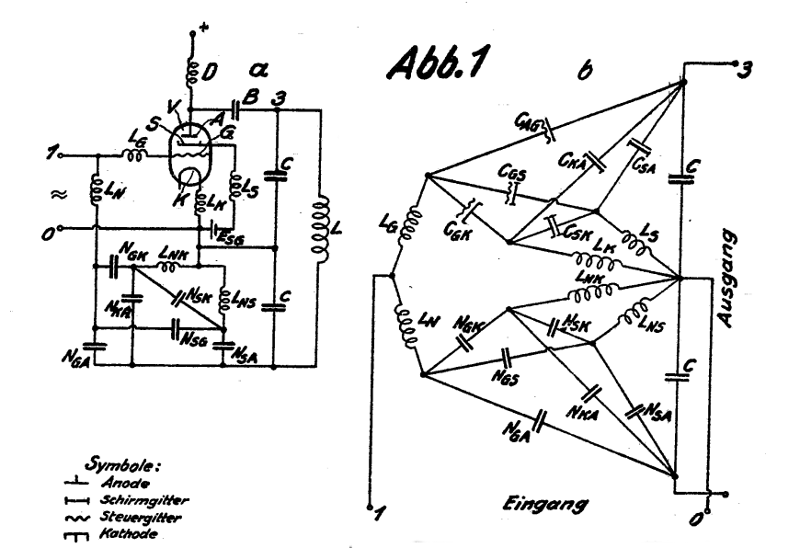

Buschbeck kam also 1923 zu Telefunken, in einer Zeit, als Löschfunken- und Maschinen-Sender durch Schaltungen mit Elektronenröhren abgelöst wurden. Er erfand viele Berechnungsmethoden und Schaltungsarten, die maßgeblich zum Erfolg von Telefunken im Großsenderbau führten.

Sein bekanntestes Patent ist das Energieleitungs-Überwachungsgerät, bekannt als das Kreuzzeigerinstrument, das nach Ablauf der Telefunken Patentrechte von allen Firmen weltweit übernommen wurde. Die Amerikaner nannten dieses Gerät „The Buschbeck“. Weitere Meilensteine sind Patente auf Neutralisationsschaltungen und Entkopplungs-brücken. Insgesamt wurden ihm 158 Patente erteilt. Ab 1941 war er Entwicklungsleiter der Telefunken-Sendertechnik.

Unmittelbar nach Kriegsende beteiligte sich Buschbeck am Wiederaufbau der Firma in West-Berlin. Seine Wohnung hatte er in Ost-Berlin. Der tägliche Wechsel zwischen den Sektoren war damals problemlos und üblich. Er konnte nicht ahnen, dass ihm das wenig später zum Verhängnis werden sollte:

Als am 22. Oktober 1946 um 4 Uhr nachts die Familie mit lautem Gepolter geweckt wurde, standen sowjetische Soldaten mit vorgehaltener Waffe vor der Tür. Man gab den Bewohnern 2 Stunden Zeit für die Abreise. In dieser Zeit verluden die Soldaten den gesamten Hausrat und Möbel auf die LKWs. Anschließend wurde alles zu einem Bahnhof gefahren, wo ein Sonderzug bereitstand. Ab ging es mit der ganzen Familie mit Sack und Pack mit unbekanntem Ziel gen Osten. (Dies war einer von 92 Sonderzügen zeitgleich, Aktion "Ossawakim").

Nach mehrtägiger Fahrt wurden sie in ein vorbereitetes, abgeschlossenes Lager gebracht. Jede Familie des Transportes bekam eine Wohnung oder ein kleines Haus zugewiesen. Die Möbel wurden aufgestellt, auch alles Geschirr und Gläser waren noch drin, da unverpackt war jedoch alles in Scherben. Die Unterkünfte und Versorgung waren für russische Verhältnisse luxuriös und deswegen auch für die Betroffenen meist annehmbar. Kontakte in die Heimat aber waren verboten.

Im Lager traf Werner Buschbeck auf teils bekannte, teils unbekannte Kollegen aus der Heimat und musste unter russischer Leitung vorgegebene Arbeiten ausführen. Man konnte das Lager auch verlassen, aber nur auf Antrag und mit Bewacher (meist Studenten).

Frau Buschbeck erreichte durch hartnäckiges Verhandeln, dass ihre Kinder auf eine russische Schule gehen durften. Das wurde genehmigt, hatte aber zur Folge, dass die Kinder immer von Bewachern begleitet wurden und keinen Kontakt zu ihren Mitschülern aufnehmen durften. Trotz dieser Hemmnisse haben es die Kinder zum russischen Abitur gebracht.

Eine der beiden Buschbeck Töchter lernte dort im Laufe der Zeit den Sohn eines Mitgefangenen kennen und lieben. Später in der Heimat haben sie geheiratet. Die Russland-Odyssee dauerte für Familie Buschbeck von 1946 bis 1958.

Nach seiner Rückkehr aus Russland 1958 ging Buschbeck zu Telefunken nach Ulm, wo er noch bis 1968 immer wieder mit neuen Ideen unserer Abteilung Schwung verlieh. Ich lernte Buschbeck kennen und schätzen, als ich 1963 bei Telefunken in Ulm in die Senderentwicklung eintrat. Er war dort bis zu seinem offiziellen Ausscheiden 1968 unser Chef. Aus gelegentlichen und persönlichen Gesprächen mit ihm und seiner Tochter Ellen Lertes sind mir einige Begebenheiten, auch aus seiner Russlandzeit, in Erinnerung geblieben, die ich hier wiedergebe:

Buschbeck war der Typ des zerstreuten Professors. Traf man ihn zufällig in Ulm, hatte man ein Problem: sollte man ihn grüßen oder nicht. Grüßt man ihn nicht, könnte es unhöflich sein, grüßte man ihn, erschrak er fürchterlich.

In der Zeit des zweiten Weltkrieges in Berlin wollte er eine Spule in der Galvanik oberflächlich vergolden lassen. Nun wurden damals alle Firmen von der NSDAP überwacht. Gold war ein sehr rares und teures Metall und er musste die Sache schriftlich begründen. Die Kontrolleure waren aber sachlichen Argumenten nicht zugänglich. Man kam aber mit der kühnen Begründung „weil Massivgold zu teuer“ sei, zum gewünschten Ziel.

Im Lager in Russland waren die Häuser für den Winter nicht gut isoliert. Um nicht frieren zu müssen, heizte man zusätzlich elektrisch mit selbst gebauten Geräten. Das hatte zur Folge, dass die Hauptsicherung (für mehrere Häuser) nicht hielt. Diese Hauptsicherung saß oben offen auf einem hölzernen Freileitungsmast. Ein mutiger Kollege stieg auf den Mast und wechselte die Sicherung mit einem Metallbolzen gleichen Aussehens aus. So hatte man wieder Strom, aber bei der Heiz-Last brach die Spannung ziemlich stark zusammen. Man wusste sich zu helfen, indem man Stelltrafos baute und manuell die Spannung wieder etwa auf Nennwert brachte.

Im Lager in Russland waren die Häuser für den Winter nicht gut isoliert. Um nicht frieren zu müssen, heizte man zusätzlich elektrisch mit selbst gebauten Geräten. Das hatte zur Folge, dass die Hauptsicherung (für mehrere Häuser) nicht hielt. Diese Hauptsicherung saß oben offen auf einem hölzernen Freileitungsmast. Ein mutiger Kollege stieg auf den Mast und wechselte die Sicherung mit einem Metallbolzen gleichen Aussehens aus. So hatte man wieder Strom, aber bei der Heiz-Last brach die Spannung ziemlich stark zusammen. Man wusste sich zu helfen, indem man Stelltrafos baute und manuell die Spannung wieder etwa auf Nennwert brachte.

Da Buschbeck seine Jugend in den Alpen verbracht hat, konnte er auch Skilaufen. Irgendwie kam er im Lager an ein Paar Ski. Er beantragte einen Ausgang zu einem hügeligen Gelände in der Nähe. Das wurde genehmigt und zwei Studenten als Bewacher, auch mit Ski, standen bereit. Mit großer Freude sauste Buschbeck einen Berg herunter, machte vor einem Bach eine Kurve und sah amüsiert zu, wie seine zwei unerfahrenen Bewacher in den Bach sausten. Die Bewacher hatten ihm zu folgen, wie, war deren Problem.

Ähnliches machte er einmal im Sommer. Er hatte sich ein Motorrad beschaffen können. Einen russischen Führerschein hatte er auch. Er beantragte einen Ausgang zu einem bestimmten Ort. Der Weg dorthin führte durch ein großes Waldgebiet. Zwei Studenten als Bewacher auch mit Motorrad standen bereit. Nach einiger Kurverei auf mehr oder weniger befestigten Waldwegen hatte er seine Bewacher abgeschüttelt und an einem sonnigen Waldrand ließ er sich nieder und genoss seine Freiheit und die Sonne. Aus dem Wald scholl ab und zu der Ruf „Buuuschbek Buuuschbek“. Als er sich wieder zu den beiden gesellte, war ihnen die Erleichterung deutlich anzusehen.

Wenn in den Häusern des Lagers etwas repariert werden musste, wurden russische Handwerker bestellt.

Es war dort üblich, dass die Handwerker zuerst mit dem Hausherrn einen Wodka tranken und dazu den in Russland üblichen Trinkspruch sagten. Den Wodka gab es natürlich nicht aus Schnapsgläsern, er wurde aus Wassergläsern getrunken, nein, eigentlich konnten man schon sagen: gesoffen. Und die Tageszeit war vollkommen egal!

Das war für Buschbeck - als bekennenden Antialkoholiker - ein Riesenproblem, denn eines war klar: Ablehnen war praktisch unmöglich, das wäre extrem unhöflich gewesen. Aber Frau Buschbeck wusste Rat. Sie braute einen Tee mit genau der Farbe des Wodka und stellte beim Servieren den „Tee-Wodka“ an eine bestimmte Stelle des Tablets. Glücklicherweise gehörte es auch zur Sitte, dass der Hausherr zuerst das Glas ergriff. So konnte Buschbeck den Russen zuprosten und seinen "Wodka" in vollen Zügen schlucken. Dadurch genoss er erheblichen Respekt bei den Handwerkern.

Einer der beiden Söhne Buschbecks machte bei der russischen Telefongesellschaft ein Praktikum, natürlich mit Bewacher. In der Zeit musste er auch unbeliebte Nachtwachen in einem Telefonamt absitzen. Nachdem er den nötigen Durchblick erworben hatte und der müde Bewacher schlief, fasste er sich Mut und stellte eine Verbindung zu den Verwandten in Wien durch. So wurde die Familien-Geschichte zum ersten Mal im Westen bekannt. Als er das am nächsten Tag den Eltern gestand, waren sie blass vor Angst. Sie hatten aber Glück, denn der KGB hat auch geschlafen.

Man war natürlich brennend interessiert am Weltgeschehen und besonders an Informationen aus Deutschland. Bei dem Personenkreis war es natürlich kein Wunder, dass sie auch Radios bastelten und über Kurzwelle deutsche Sender hörten. Man wusste also, was in der Welt geschah.

So war man auch über den ersten Moskaubesuch Bundeskanzler Konrad Adenauers im September 1955 informiert. Für diesen Zeitpunkt beantragte man für einen Kollegen einen Besuch in Moskau, der auch tatsächlich genehmigt wurde.

Der Mann fuhr mit seinem obligaten Bewacher nach Moskau, wo er sich sehr interessiert für den berühmten Kreml und das Drumherum zeigte. Als Adenauer und seine Delegation zum Kreml kamen, war der Kollege tatsächlich in der Nähe. Er spurtete zum nächsten der deutschen Delegation, steckte ihm die vorbereitete Namensliste in die Manteltasche, sprang zurück, bevor man ihn festnehmen konnte. Mit Hilfe dieser Namensliste war Adenauer in der Lage, bei den schwierigen Verhandlungen entschiedener auftreten zu können, denn die Russen leugneten immer noch die Existenz der Lager mit den zivilen Wissenschaftlern. Da Adenauer aber Namen nennen konnte, hatte er schließlich Erfolg und konnte alsbald die Kriegsgefangenen und die deutschen Wissenschaftler nach Hause führen.

Als Buschbeck ab 1958 bei uns in Ulm arbeitete, flog er einmal pro Monat zu den Telefunken-Großsender-Kollegen nach Berlin. Während des „kalten Krieges“ in den 60-ziger Jahren des letzten Jahrhunderts konnte man ohne Ausweiskontrolle nach Berlin, aber von Berlin zurück musste man sich ausweisen.

Einmal passierte es: Buschbeck stand am Flughafen Tempelhof und hatte seinen Ausweis vergessen. Die kontrollierenden Polizisten kannten ihn, er kam schließlich jeden Monat, sie fragten „Haben sie denn nichts, wo sie sich mit ausweisen können?“ Buschbeck kramte in seiner Jackentasche, ein Grinsen ging über sein Gesicht, „Oh doch“ und hielt den entsetzten Polizisten seinen russischen Führerschein unter die Nase. Mit der Bemerkung: „Mann, hauen sie bloß ab“ schoben sie ihn durch die Kontrolle.

Eines Tages kam Buschbeck zu uns ins Labor, hielt sich die blutverschmierte Hand vors Gesicht und lachte. Was war passiert? Er wollte aus seinem Zimmer gehen, war aber so in Gedanken vertieft, dass er statt zur Tür gegen die Wand lief. Er nahm so etwas stets mit Humor.

Einmal ging ein Mitarbeiter einer anderen Abteilung durch unseren Flur. Als er an einer Tür den Namen Dr. Buschbeck las, blieb er ehrfurchtvoll stehen. In dem Moment kam Buschbeck heraus. Der Mann fragte ihn, ob er der Sohn des berühmten Dr. Buschbeck sei und erhielt die Antwort: „Nein, das bin ich selbst!“ Der Mann erwiderte sehr verdutzt: „Ich dachte, Sie lebten zu Maxwells Zeiten!“ Buschbeck lachte, ging ins Büro und sagte zu seiner Sekretärin: „Ich glaube, man hält mich für ein Fossil!“

Wir hatten es nicht immer leicht mit unserem Chef. Wenn Buschbeck sich wieder etwas Neues ausgedacht hatte, musste er das mit jemanden besprechen und diskutieren. Dazu bat er den nächstbesten, der ihm über den Weg lief, zu sich ins Büro. Buschbeck war ein schneller Denker, seine Rechenwege waren kompliziert. Er war stets höflich, man konnte ruhig fragen, Herr Dr. Buschbeck, könnten Sie das noch einmal erklären. Aber das konnte man natürlich nicht drei Mal fragen. Wir waren dabei meistens überfordert. Wer gerade sein Opfer war, kam ordentlich ins Schwitzen.

Ein andermal waren ein Kollege und ich morgens als erste im Labor. Wir wussten, unser Chef hat heute Geburtstag. Als nächsten hörten wir Buschbeck in sein Büro gehen. Also gingen wir zwei zu ihm, um zu gratulieren. Hier muss ich einfügen, dass seit kurzem Feiern untersagt waren, da in einer anderen Abteilung über die Stränge geschlagen worden war. Das berührte uns nicht, denn Buschbeck war Antialkoholiker. Bei der Gratulation bat er uns Platz zu nehmen, kramte Gläser hervor und aus dem Schreibtisch holte er eine Flasche Schnaps. Mit einem breiten Grinsen prostete er uns zu.

Werner Buschbeck war ein ungewöhnlich vielseitig gebildeter, feinsinniger und bescheidener Mann. Seine besondere Liebe galt der Musik, sein Instrument war die Geige, die er virtuos spielte. Darüber hinaus war er ein Mann mit ausgeprägtem Humor.

„Er war der seltene Fall eines bedeutenden Ingenieurs, dem es gelang, alle Fallstricke des Abgleitens ins Managertum zu vermeiden und seine technische Schöpferkraft bis zuletzt zu bewahren. Seine Tätigkeit war ihm nicht belastende Arbeit, sondern gehörte zu seinem Wesen und steigerte seine Freude am Leben.“ Diese Worte fand Prof. Dr. W. T. Runge, Leiter des Telefunken Forschungsinstituts in Ulm, beim Nachruf auf Werner Buschbeck 1974.

(Text verfasst von Fritz Arends)